【11月24日・30日・12月6日・14日】能登歴史講座「能登再興へのまなざし 歴史に根ざした地域づくり」

歴史を知ることは、単に過去の記憶をたどるだけではなく、現在を理解し、これからの歩みを考えるための大切な手がかりとなります。能登を深く研究している4名が、能登の成り立ちや人々の暮らし、文化をお話しします。能登の再興を考え、未来へのまなざしを持って向き合う時間をご提供します。

チラシはこちら(pdf 1,147 kb)

開催概要

|

内容

|

- 2025年11月24日(月・祝)

「大伴家持が見た古代能登の姿」

講師:森田喜久男(淑徳大学人文学部教授)

- 2025年11月30日(日)

「渤海使の見た能登・加賀」

講師:浜田久美子(大東文化大学文学部教授)

- 2025年12月6日(土)

「奥能登の古墳時代」

講師:伊藤雅文(石川考古学研究会副会長)

- 2025年12月14日(日)

「輪島にあった7世紀末の寺院」―稲舟窯跡出土瓦から考える-

講師:小嶋芳孝(金沢学院大学名誉教授、金沢大学客員教授、石川考古学研究会顧問)

|

| 時間 |

いずれも13時30分~15時00分 |

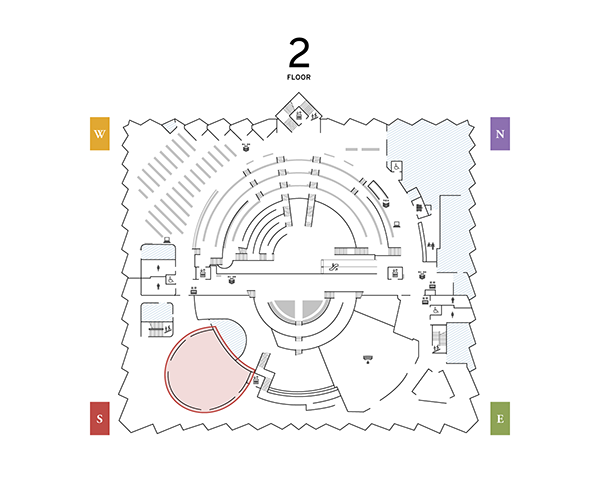

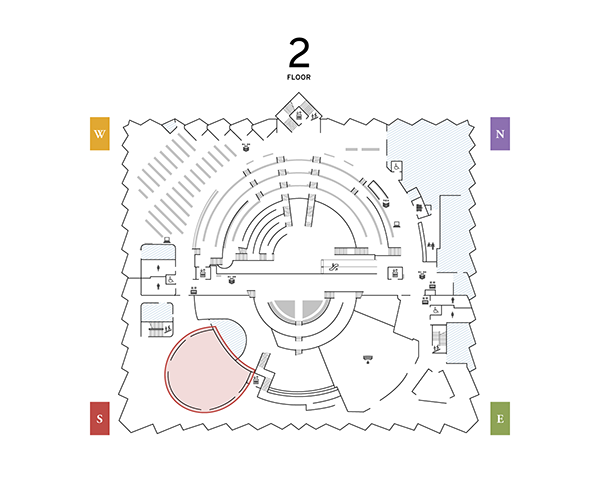

| 会場 |

- 研修室

- 研修室

- だんだん広場

- 研修室

|

| 定員 |

各140名 |

| 申込 |

事前申込制(先着順)

- 「大伴家持が見た古代能登の姿」への申込みはこちら

- 「渤海使の見た能登・加賀」への申込みはこちら

- 「奥能登の古墳時代」への申込みはこちら

- 「輪島にあった7世紀末の寺院―稲舟窯跡出土瓦から考える」への申込みはこちら

※イベント申込みについて

|

| 主催 |

石川考古学研究会

石川県立図書館 |

| 詳細 |

- 「大伴家持が見た古代能登の姿」

大伴家持は能登半島を巡行し、各地で和歌を詠みました。家持が能登を巡り抱いた思いは、やがて能登立国へとつながっていくのです。

- 「渤海使の見た能登・加賀」

奈良~平安時代には、日本海を越えて渤海国の使節が能登や加賀にやって来ました。どのような交流であったのか、渤海使の足跡をたどります。

- 「奥能登の古墳時代」

奥能登では、前方後円墳や大規模な古墳は確認されていませんが、これはこの地域が後進的であったからではありません。奥能登の特性を考えます。

- 「輪島にあった7世紀末の寺院―稲舟窯跡出土瓦から考える」

輪島市稲舟町の窯跡(七世紀末)出土の瓦は、近くで造営中の白鳳寺院に供給されたと推測できます。瓦作りの技術系譜から、能登最古級の寺院が輪島に建立された謎に迫ります。

|

講師

紹介 |

- 淑徳大学人文学部教授 森田 喜久男 氏

1964年生まれ。千葉大学大学院文学研究科終了後、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。駒澤大学大学院より、博士(歴史学)。

専門は日本古代史・神話学・博物館学。著書:『日本古代の王権と山野河海』(吉川弘文館2009年)、『能登・加賀立国と地域社会』(同成社2021年)

- 大東文化大学文学部教授 浜田 久美子 氏

1972年生まれ。法政大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。

専門は日本古代史。著書:『日本古代の外交儀礼と渤海』(同成社2011年)、『日本古代の外交と礼制』(吉川弘文館2022年)

- 石川考古学研究会副会長 伊藤 雅文 氏

1959年金沢市生まれ。1986年関西大学大学院文学研究科修了、博士(文学)。石川県教育委員会事務局、石川県埋蔵文化財センターで、遺跡の調査・保護に従事。

専門は日本考古学。著書:『古墳時代の王権と地域社会』(学生社2008年)

- 金沢学院大学名誉教授、石川考古学研究会顧問 小嶋 芳孝 氏

1949年金沢市生まれ。同志社大学文学部卒業後、石川県立郷土資料館、石川県埋蔵文化財センター、2005年より金沢学院大学教授、2019年より金沢大学客員教授。

専門は日本考古学・東北アジア考古学。著書:『古代環日本海地域の交流史』(同成社2023年)

|

2階:研修室